Kein Bock auf Bock? – Turnen ist mehr!

Wer beim Turnen im Sportunterricht an riegenweises Anstehen und warten auf einen Bocksprung oder an Schwingen an staubigen Parallelbarren (zurück)denkt, sollte weiterlesen, denn Turnen im Sportunterricht ist sehr viel mehr. Turnen findet sich in den Lehrplänen aller Bundesländer in leicht unterschiedlich benannten Bewegungsfeldern wieder: „Bewegen an Geräten (– Turnen)“ (z.B. in Baden-Württemberg1 und Nordrhein-Westfalen2 ), „Bewegen an und von Geräten“ (z.B. in Hamburg3 ) oder „Turnen und Bewegungskünste“ (z.B. in Niedersachsen4 ). Unabhängig von der konkreten Bezeichnung umfasst das Bewegungsfeld vielfältige Bewegungserfahrungen an und mit Geräten und neben dem normgebundenen Turnen auch normfreies Turnen, Akrobatik, Parkour, Klettern5, Trampolin, Synchron- und Gruppenturnen sowie Gestaltungen. Es bietet daher unterschiedlichen Möglichkeiten pädagogische Schwerpunkte zu setzen. In diesem Beitrag wird das schulsportliche Bewegungsfeld „Bewegen an Geräten – Turnen“ näher beschrieben. Dabei wird auch geklärt, welche Inhalte dazu gehören und welche Möglichkeiten der Umsetzung das Bewegungsfeld im Rahmen des Sportunterrichts bietet.

- Kein Bock auf Bock? – Turnen ist mehr!

- Historische Entwicklung – Wer hat Turnen erfunden?

- Grundbewegungen – Was ist eigentlich Turnen?

- Wozu turnen wir? Die Inhalte und pädagogischen Schwerpunkte des Turnens

- Abschluss – Der Blick in die Zukunft des Turnens im Sportunterricht

- Literatur- und Quellenverzeichnis

Historische Entwicklung – Wer hat Turnen erfunden?

Das Turnen von Jahn Anfang des 19. Jahrhunderts umfasste bereits ein breites Bewegungsangebot. Normierte Übungen an Geräten, Spiele, Wanderungen und leichtathletische Aufgaben, die unter anderem dazu beitragen sollten, die Schüler zu stärken und wehrhaft zu machen, waren Teil des Jahnschen Turnens (vgl. Krüger, 2010, S. 19-20). Im 19. Jahrhundert wurde das Schulturnen von Spieß mit dem Ziel der Körperertüchtigung und Körperbeherrschung verpflichtend an deutschen Schulen eingeführt (ebd. S. 21). Verschiedene politische und pädagogische Einflüsse veränderten die Zielsetzungen und Inhalte des Faches (ebd. S. 24-28) bis hin zum seit ca. 20 Jahren gängigen Konzept des erziehenden Sportunterrichts, in dem

sport- und bewegungsbezogene und persönlichkeitsbezogene und soziale Ziele gleichberechtigt verankert sind (vgl. z.B. Ruin & Böttcher, 2016; MSW NRW, 2014; Stibbe & Aschebrock, 2007).

Grundbewegungen – Was ist eigentlich Turnen?

Turnerische Bewegungen lassen sich in vier Bewegungsphänomenen systematisieren.

- Balancieren und Klettern

- Schwingen und Schaukeln

- Drehen und Überschlagen

- Springen und Fliegen

Natürlich sind viele Bewegungen Mischformen (z.B. eine Flugrolle aus Fliegen und Drehen), aber die Systematik der vier Bereiche dient als didaktische Strukturierung, die von Pott-Klindworth und Roscher (2009) in Anlehnung an Trebels (1985) und Laging (1999) erarbeitet wurde.

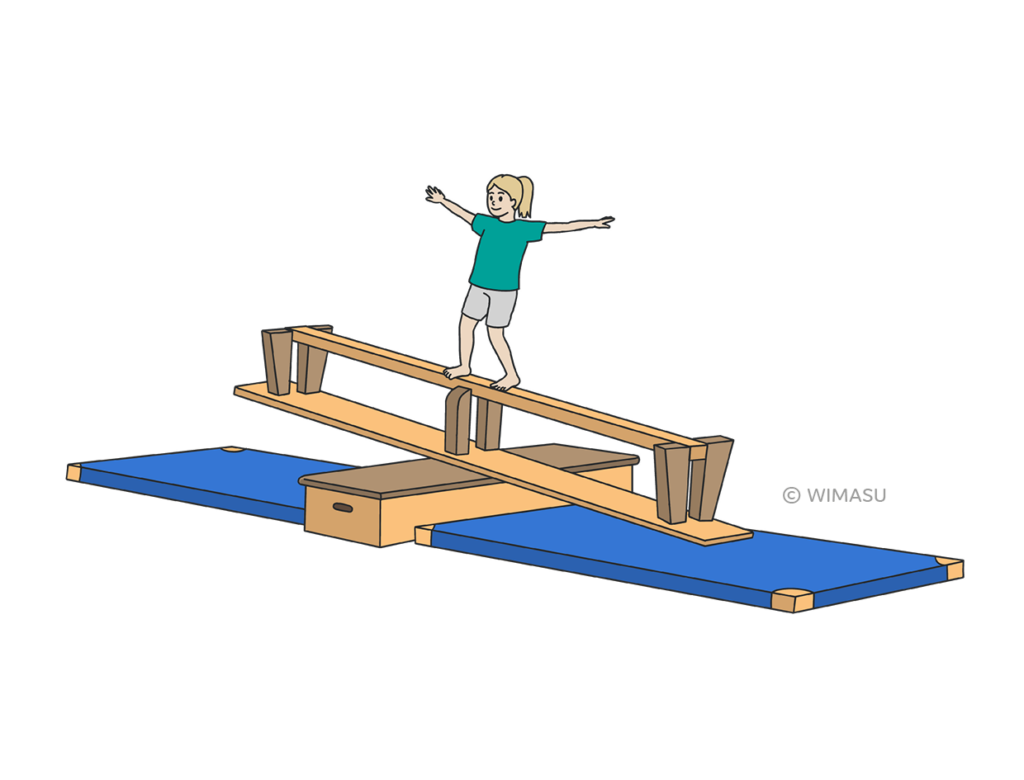

1. Balancieren und Klettern

Beim Balancieren wird eine labile Stand- oder Stützposition auf einer kleinen, schmalen, wackeligen und/oder hohen Unterstützungsfläche eingenommen. Dies kann entweder an einem Ort erfolgen oder mit einer Bewegung von A nach B. Beim Klettern handelt es sich um eine Sonderform

des Balancierens an etwas, bei der zusätzliches Halten oder Hochziehen erforderlich ist. Hierbei erfolgt die Fortbewegung entweder in die Höhe oder entlang eines Objekts in gleicher Höhe (vgl. Pott-Klindworth & Roscher, 2009, S. 162-163). In einem konkreten Unterrichtsbeispiel zum Balancieren zeigen Klindworth und Roscher (2009), wie Schüler:innen durch offene Aufgabenstellungen individuell gefördert und gefordert werden können. Es geht darum, Balancierprobleme zu identifizieren und zu lösen, wobei verschiedene Kriterien wie die Schwierigkeit der Balance oder die Einbindung von Partner:innen berücksichtigt werden. Durch die Einübung von akrobatischen Figuren und die Gestaltung eines Balancier-Wettbewerbs werden die Schüler:innen dazu ermutigt, ihre Fähigkeiten zu erweitern und kreativ zu werden (ebd., S. 171-176).

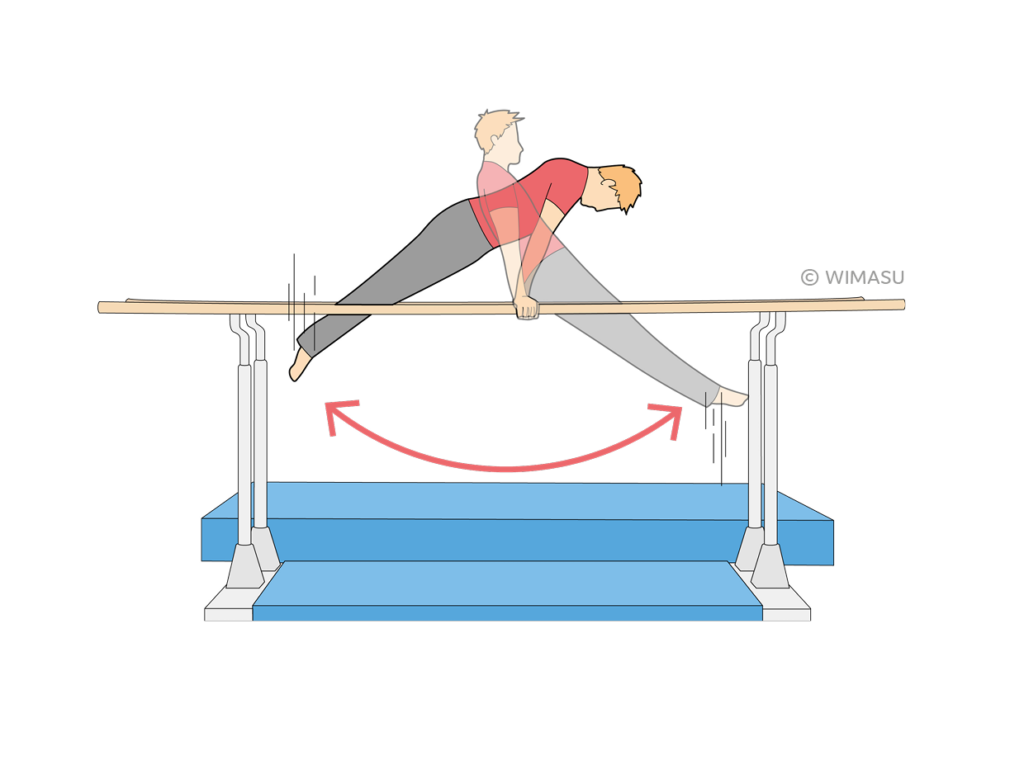

2. Schwingen und Schaukeln

Beim Schwingen und Schaukeln geht es darum in Schwung zu kommen, in Schwung zu sein und in Schwung zu bleiben; dabei wird eine labile Hängeposition eingenommen. Bei der Pendelbewegung des Schwingens (mit dem eigenen Körper) oder Schaukelns (z.B. an einem Trapez) muss ein

Rhythmus zwischen Beschleunigung und Schwerelosigkeit (im Umkehrpunkt) gefunden werden. Als Sonderform des Schwingens identifizieren die Autor:innen das rhythmische Springen auf einem Trampolin als rhythmischer Wechsel (auf und ab) zwischen leicht und schwer (vgl. ebd., S. 163-164). Eine mögliche Aufgabenstellung könnte darin bestehen, das Kernproblem zu untersuchen, wie man an den Ringen eine Schaukelbewegung erzeugen kann.

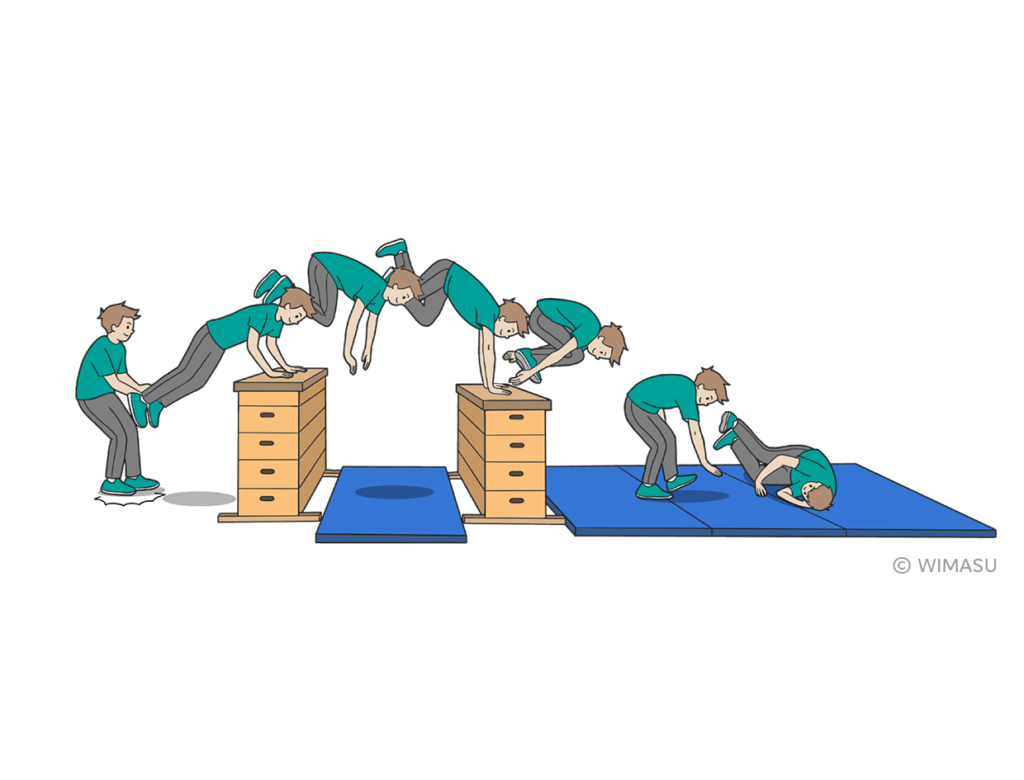

3. Drehen und Überschlagen

Beim Drehen und Überschlagen um die eigenen Körperachsen kommt es möglicherweise zu Orientierungslosigkeit oder Kontrollverlust da das Bezugssystem „Boden als unten“ (ebd., S.164) verloren geht. In solchen Bewegungen spielen Fliehkräfte (Zentrifugalkräfte) durch hohe Geschwindigkeiten eine wichtige Rolle. Rollbewegungen sind ebenfalls Drehbewegungen mit Fortbewegung auf einer Unterlage. Zu diesem Bewegungsphänomen gehört es Bewegungen einzuleiten, zu beherrschen und abzubremsen. Beim Überschlagen ist der Körper im Gegensatz zum Rollen und Drehen nicht gerundet – hier spielen rhythmische Akzente eine wichtige Rolle (vgl. ebd., S. 164-165).

Ein zentrales Kernproblem bzw. eine mögliche Aufgabenstellung könnte darin bestehen, das Drehen um alle Körperachsen zu erproben und eine Choreografie zu entwickeln, die diese Drehungen integriert. Ebenso können verschiedene Möglichkeiten des Überschlagens erprobt werden, wobei hier aus Sicherheitsgründen ggf. Einschränkungen (z.B. keine Überschläge rückwärts) oder Hilfestellungen (z.B. durch eine gezielte methodische Hinführung zum Handstützüberschlag vorwärts oder rückwärts) vorgegeben werden sollten.

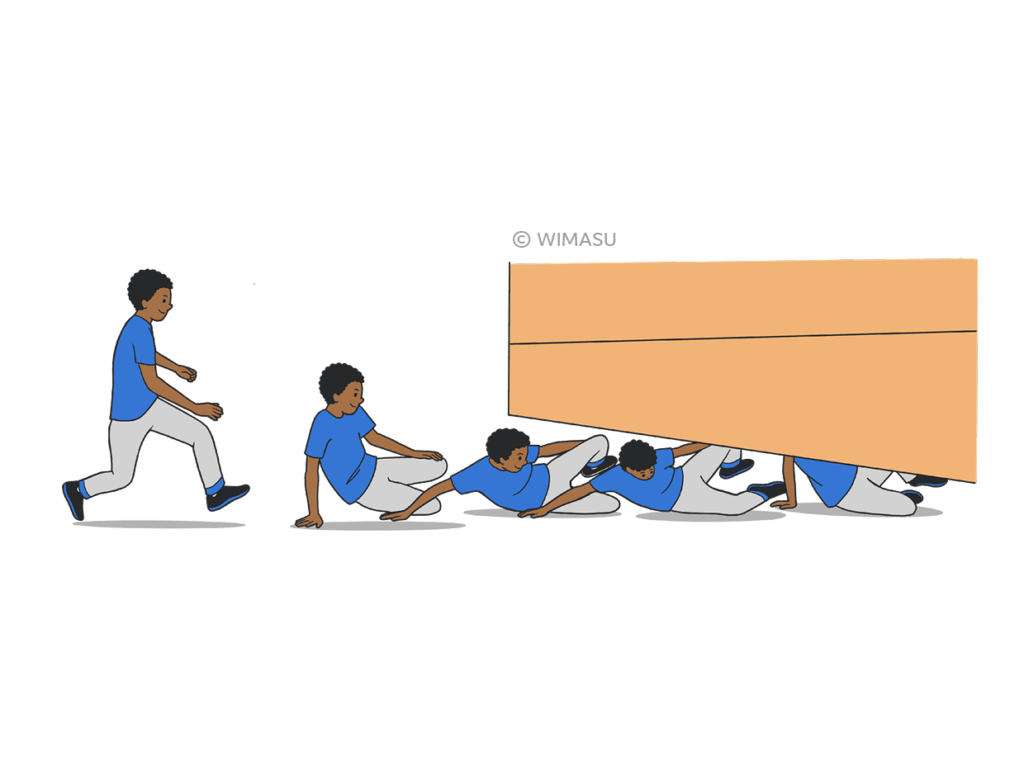

4. Springen und Fliegen

Im Gegensatz zum passiven Fallen, also dem Fliegen ohne vorherigen Absprung, geht es beim turnerischen Fliegen um das Fliegen nach einem aktiven Absprung, das ebenfalls zu einem Zustand kurzer Schwerelosigkeit (ähnlich wie beim Schwingen) führt (vgl. ebd., S. 165-166). Eine mögliche Aufgabenstellung könnte das Springen auf dem Trampolin und die Entwicklung einer „rhythmischen Sprungserie“ (ebd., S. 166) sein. In diesem Zusammenhang könnte die Frage aufgeworfen werden, welche Herausforderungen insbesondere das synchrone Springen auf dem Trampolin

mit sich bringt.

Eine etwas andere Systematik findet sich bei Gerling (2005). In ihrer Systematik werden die Grundfertigkeiten des Turnens in die Bewegungsgrundformen „Hängen und Greifen“, „Schaukeln, Schwingen, Hangeln und Pendeln“, „Krabbeln, Klettern und Stützen“, „Drehen, Wälzen und Rollen“, „Gehen, Stehen, Laufen und Hüpfen“, „Balancieren“, „Springen und Landen“ und „Körperspannung“ unterteilt. Aus den Bewegungsgrundformen entwickeln sich „turnerische Basisfertigkeiten“ an „Hang- und Stützgeräten“ (wie z.B. Aufschwung, Umschwung, Unterschwung); am „Gerät Boden“ (wie z.B. Rollen, Rad, Handstand und gymnastische Elemente); an „Balanciergeräten“ (wie z.B. Aufgänge, Abgänge und gymnastische Elemente) und an „Sprunggeräten“ (wie z.B. Aufhocken, Hockwende und Sprunghocke). Darauf aufbauend lassen sich „turnerische Fertigkeiten für Fortgeschrittene“ wie „Kippen und Stemmen“,„Überschläge und Salti“, „Akrobatische Elemente“ und „Handstütz-Sprungüberschläge“ erlernen (ebd., S. 33).

Wozu turnen wir? Die Inhalte und pädagogischen Schwerpunkte des Turnens

Insbesondere im Bereich der Grundschule geht es darum, spielerisch motorische Grundfertigkeiten wie balancieren, schaukeln und schwingen, klettern und hangeln, drehen, fliegen und rollen zu erproben. Aber nicht nur in der Primarstufe können Schüler:innen in dem Bewegungsfeld

immer wieder neue Bewegungserfahrungen machen. Das Sammeln neuer Bewegungserfahrungen und auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers können auch in der Sekundarstufe zentrale Ziele des Turnunterrichts sein. Turnerische Bewegungen sind in vielen anderen Bewegungsfeldern von Bedeutung (vgl. z.B. zur Gleichgewichtsfähigkeit Veit, Walther & Wittek, 2020).

Im Bewegungsfeld Bewegen an Geräten liegen vielfältige Bildungspotentiale. Insbesondere im Wagen, im Leisten und beim Gestalten werden Möglichkeiten zur Entwicklung von Fähigkeiten und Erfahrungen für die körperliche und ästhetische Bildung eröffnet (vgl. u.a. Pott- Klindworth & Roscher, 2009; Krick, 2017). Nahezu alle pädagogischen Perspektiven des Lehrplans lassen sich mit dem „Bewegen an Geräten“ sinnvoll in Verbindung bringen. Lediglich die Gesundheitsperspektive wird in den Lehrplänen eher selten mit dem Turnen in Verbindung gebracht (Krick, 2017, S. 160).

Leistung

Um das eigene Leisten zu erfahren und zu reflektieren, eignet sich u.a. normgebundenes Turnen, da hier durch das Erlernen neuer Bewegungen Erfolgserlebnisse sichtbar werden. So kann auch normiertes Turnen für den Schulsport attraktiv sein, wenn es methodisch und didaktisch

entsprechend an die Anforderungen der Schule und Heterogenität der Schüler:innen angepasst wird und die Verbesserung der eigenen Leistung und die Reflexion der Leistungsfähigkeit in den Vordergrund gestellt wird. Als Bewertungsgrundlage kann hier z.B. die individuelle Leistungsbereitschaft und Leistungsverbesserung dienen. Der Erwerb neuer Bewegungskompetenzen ermöglicht es, den Lernenden, die „Differenz von Nicht-Können zu Können im Sinne einer Distanzerfahrung [ist] unmittelbar […]“ (Krick, 2017, S. 160) wahrzunehmen. Lernerfolge wie die

Realisierung einer neuen (komplexen) Bewegung z.B. einer Rolle rückwärts oder einer Kippe sind eng mit positiven Erfolgserlebnissen verknüpft (ebd.). Krick (2017) sieht Bildungspotentiale z.B. im formgebundenen Turnen an den traditionellen Turngeräten wie sie auch bei den Bundesjugendspielen im Turnen Anwendung finden. Darüber hinaus erfordert das Turnen eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Bewegungsabläufen sowie ein systematisches Üben der verschiedenen Fertigkeiten, um letztlich die gewünschten Erfolgserlebnisse zu erzielen. In diesem Kontext kann auch die Urteilskompetenz der Schüler:innen geschult werden, wenn z.B. die eigenen Leistungen

oder die der Mitschüler:innen anhand von (selbst entwickelten) Kriterien beurteilt werden (ebd., S. 164).

In einigen Fällen erfordern turnerische Fertigkeiten oder Geräte aufgrund von Sicherheits- oder Aufsichtspflichten eine lehrerzentrierte Vermittlung, wie beispielsweise am Trampolin (Krick, 2017, S. 164), trotzdem sollten lange Wartezeiten und Leerlauf in jedem Fall vermieden werden, was u.a. durch viele Stationen oder Zusatzaufgaben wie Bewegungsbeobachtung möglich ist.

Bewegungsgestaltung/ Ausdruck

Unter einer Gestaltungsperspektive können sowohl normierte als auch nicht normierte turnerische Bewegungen genutzt werden (MSW NRW, 2014). Die Präsentation des eigenen Körpers kann auch mit Scham oder Angst vor Blamage einhergehen, weshalb hier ein sensibler und reflexiver

Umgang notwendig ist. Hier bietet sich u.a. auch die Möglichkeit die z.B. durch Social Media verbreiteten Körperbilder kritisch zu reflektieren. Im Sinne einer Kumulation von zwei pädagogischen Perspektiven (Balz, 2022, S. 60) können zuvor erlernte normierte turnerische Bewegungen in einen kreativen Partneroder Gruppenprozess einbezogen werden. Die Lehrkraft agiert hierbei eher als Moderator des Lern- und Gestaltungsprozesses (Krick, 2017, S. 166). Kreatives Gruppenturnen kann auch von nicht normierten turnerischen Bewegungen ausgehen. Hierbei geht es darum, turnerische Bewegungen zu variieren, zu kombinieren und zu präsentieren (Bruckmann, 1992; Krick, 2017, S. 165). Als Ausgangspunkt für kreative Bewegungsaufgaben können normierte Turnelemente dienen, aber auch Geräte- oder Gerätekombinationen, Bewegungsabsichten, Bewegungsformen, Partner- oder Gruppeninteraktionen, Bewegungsmotive, Gestaltungsideen oder Musik (Krick, 2017, S. 166). Die Perspektive Gestaltung umfasst das „(Neu-)Ordnen sinnlicher Erfahrungen“ (Pott-Klindworth & Roscher, 2009, S. 162).

Die Eigenaktivität der Schüler:innen ist notwendig, um Bildungsprozesse anzustoßen. Erlernte Techniken werden individuell in andere Formen und Zusammenhänge gebracht, wodurch sie subjektiv bedeutsam werden (ebd., vgl. auch Probst, 2008, S. 18). Gestaltung bietet sich u.a. im

Bereich Parkour an (vgl. dazu z.B. Walther & Krick, 2015).

Wagnis

Herausfordernde Situationen mit unsicherem Ausgang sind essenzieller Bestandteil des Bewegungsfeld Bewegen an Geräten. Durch Drehen, Überschlagen, Pendeln, Rollen oder Springen kommt es immer wieder zu ungewöhnlichen Raumlagen, die eine besondere Herausforderung an

das Gleichgewicht und die Steuerungsfähigkeit stellen. Schüler:innen sollen lernen durch eine realistische Selbst- und Situationseinschätzung verantwortungsbewusst mit solchen Situationen umzugehen, in denen sie ihre Komfortzone verlassen. Wagnisse bieten Anreize, das eigene Können weiterzuentwickeln aber auch die Möglichkeit sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen (MSW NRW, 2014). Neues auszuprobieren und Ungewohntes zu wagen kann mit spürbaren Konsequenzen im Falle eines Scheiterns verbunden sein. Besonders der „Moment des Gewagt-Habens“ wird im Erfolgsfall positiv wahrgenommen und trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei (Krick, 2017, S. 161). Schweihofen (2003) legt bei seinem Unterrichtsvorhaben „Beim Flick-Flack die Angst zum Thema machen“ einen Fokus auf die selbstständige Erarbeitung von Strategien zum Umgang mit Angst (ebd.).

Abschluss – Der Blick in die Zukunft des Turnens im Sportunterricht

Das 2020 veröffentlichte „Kaleidoskop des Turnens im Sportunterricht 2030“ (Scharenberg, Menze-Sonneck & Heinen) entwirft verschiedene Visionen für das Turnen im Sportunterricht des Jahres 2030. Neben dem festen Platz im Schulsport wünschen sich die Autor:innen, dass die vielseitigen Grundlagen aus „Hangeln, Klettern, Stützen, Rollen, Balancieren, etc. […] dem Lesen-, Schreiben- oder Rechnenlernen gleichgestellt“ (ebd., S. 154) werden. Turnen ist facettenreich: „Kinderturnen im Sinne einer vielfältigen motorischen Grundausbildung, Gerätturnen als Grundsportart, […] Trampolinturnen, Akrobatik, […] Le Parkour und Calisthenics“ (ebd., S. 152). Um diese Vielfalt zu gewährleisten sind Fortbildungen für Sportlehrkräfte wichtig, die beispielsweise alternative, nicht taktile Hilfestellungen beinhalten können (ebd., S. 155). Zudem wird die zunehmende Digitalisierung thematisiert. Digitale Apps6 für das Turnen im Sportunterricht sind inzwischen vor allem im Bereich der methodischen Hinführung und Videos von Bewegungsausführungen (z.B. Turnlehrer App oder Schulsport App BW) oder Bewegungsanalyse (z.B. BaM Video Delay oder Coach’s Eye) verfügbar.

Das Bewegungsfeld zeigt im Leistungssport in den letzten Jahren eine weitere Ausdifferenzierung – neben Rhythmischer Sportgymnastik, dem klassischen Geräturnen und Trampolinturnen sind inzwischen auch Sportklettern und Breakdance olympisch. Der Obstacle Run soll bei Olympia 2028 im Modernen Fünfkampf das Reiten ersetzen. Parkour wurde 2017 in den Weltturnverband (FIG) aufgenommen. In der Parkour-Szene wurde die Aufnahme in die FIG kontrovers diskutiert und viele Athleten und Parkour-Gruppen distanzierten sich unter dem Hashtag #wearenotgymnastics von der FIG7. Ein einheitliches Regelwerk und zentrale Meisterschaften stehen im Gegensatz zur ursprünglichen Parkour-Szene, wo vornehmlich die eigene Leistungsverbesserung und das gemeinsame Sporttreiben zentral ist. Anhand dieser und anderer Entwicklungen können im Sportunterricht auch über die Bewegungspraktiken hinaus mögliche Facetten und Perspektiven auf das Turnen thematisiert werden. Durch eine vielfältige Herangehensweise an das Bewegungsfeld im Sportunterricht, ist es möglich vielen Schüler:innen einen motivierenden Zugang zum Bewegen an Geräten zu ermöglichen.

Ihr habt Fragen, Anmerkungen oder möchtet und von eurer Lieblingsturnstunde berichten? Schreibt uns an admin@wimasu.de

Literatur- und Quellenverzeichnis

Balz, E. (2022). Sportunterricht mehrperspektivisch planen. In E. Balz & P. Neumann (Hrsg.), Mehrperspektivischer Sportunterricht – Evaluation und Innovation. Band 3. (S. 53-66). Hofmann.

Böttcher, A. (2019). Turnen im Schulsport in NRW – eine Bestandsaufnahme der administrativen Ebene. In G. Thienes, D. Glage & K. Randl (Hrsg.). Turnen trainieren und vermitteln (S. 89-94). Czwalina.

Böttcher, A. (2022). Chancen und Probleme des Bewegungsfeldes „Bewegen an Geräten – Turnen“ im Schulsport in NRW – eine Interviewstudie. In A. Menze-Sonneck & P. Vinken (Hrsg.), Tagungsband dvs 11. Jahrestagung der dvs-Kommission Gerätturnen vom 01.-03. September 2020 (S.21-29). Czwalina.

Böttcher, A. (2022). Mehrperspektivisch unterrichten am Beispiel des Bewegungsfeldes „Bewegen an Geräten – Turnen“ In E. Balz & P. Neumann (Hrsg.), Mehrperspektivischer Sportunterricht – Evaluation und Innovation. (S. 166-175). Hofmann.

Bruckmann, M. (1992). Wir turnen miteinander: Ideen, Anregungen und Beispiele für Partner- und Gruppenturnen an und mit Geräten (2. Aufl.). Förderges. d. Schwäb. Turnerbundes.

Gerling, I. (2005). Basisbuch Gerätturnen: Von Bewegungsgrundformen mit Spiel und Spaß zu Basisfertigungen. 4. Auflage. Meyer & Meyer.

Krick, F. (2017). Bewegen an und mit Geräten – Turnen. In V. Scheid & R. Prohl (Hrsg.), Sportdidaktik. Grundlagen – Vermittlungsformen – Bewegungsfelder (S. 155-174). Limpert.

Krüger, M. (2010). Historische Konzeptionen und Legitimationsfiguren. In N. Fessler, A. Hummel & G. Stibbe (Hrsg.) Handbuch Schulsport (S. 17-28). Hofmann.

MSW NRW Ministerium für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Rahmenvorgaben für den Schulsport in Nordrhein-Westfalen. Ritterbach.

Pott-Klindworth, M. & Roscher, M. (2009). Bewegen an Geräten. In R. Laging (Hrsg.), Inhalte und Themen des Bewegungs- und Sportunterrichts

(S. 160-178). Schneider.

Probst, A. (2008). Ästhetische Bildung im Turnen. In: M. Roscher (Hrsg.) Ästhetik und Körperbildung: Tagung der dvs-Kommission Gerätturnen vom 18.-20. September 2006 in Magglingen (Schweiz), S. 9-20. Czwalina.

Ruin, S. & Böttcher, A. (2016). Ziele und Inhalte von Sportlehrplänen in längsschnittlicher Betrachtung In Kölner Sportdidaktik (Hrsg.), Lehrplanforschung – Analysen und Befunde (S. 206-237). Meyer & Meyer.

Scharenberg, S., Menze-Sonneck, A. & Heinen, T. (2020). Kaleidoskop des Turnens im Sportunterricht 2030. In Leipziger Sportwissenschaftliche Beiträge, 61 (1), 150–163.

Schwier J. & Kilberth, V. (2018). Quo vadis Skateboarding? In J. Schwier & V. Kilberth (Hrsg.) Skateboarding zwischen Subkultur und Olympia. Eine jugendliche Bewegungskultur im Spannungsfeld von Kommerzialisierung und Versportlichung (S. 7-13). Bielefeld: transcript.

Schweihofen, C. (2003) Beim Flick-Flack die Angst zum Thema machen. Praxis-Theorie-Vermittlung zur Eröffnung einer pädagogischen Perspektive. Lehrhilfen für den Sportunterricht, 52(1), S. 7-13.

Stibbe, G. & Aschebrock, H. (2007). Lehrpläne Sport. Grundzüge der sportdidaktischen Lehrplanforschung. Schneider.

Veit, J., Walther, C. & Wittek, M. (2020). Die Gleichgewichtsfähigkeit für den Sportunterricht analysiert. Zugriff am 30.12.2021 unter https://wimasu.de/gleichgewicht

Walther, C. & Krick, F. (2015) Le Parkour – Einfach erklärt. Zugriff am 28.11.2020 unter https://wimasu.de/leparkour-einfach/

Die Autoren

Dr. Anette Böttcher hat in Bielefeld, Marburg und Oslo Sport studiert und an der DSHS in Köln promoviert. Sie ist seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Sportwissenschaft an der Bergischen Universität Wuppertal. Hier unterrichtet sie u.a. angehende Sportlehrkräfte im Bereich Turnen.

Impressum

Dieses Dokument korrekt zitieren:

Böttcher, Anette (2025). Das Bewegungsfeld “Bewegen an Geräten – Turnen”. Kein Bock auf Bock? – Turnen ist mehr!

Zugriff am 29.01.2026 unter https://wimasu.de/das-bewegungsfeld-bewegen-an-geraeten-turnen-ist-mehr/

Illustrationen/Grafiken: Larissa Damjanovic

Herausgeber: Christoph Walther & Janes Veit

Empfohlene Produkte

- 1: http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG ↩︎

- 2: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/ ↩︎

- 3: https://www.hamburg.de/bildungsplaene/ ↩︎

- 4: https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=params ↩︎

- 5: Klettern meint im Zusammenhang mit dem Bewegungsfeld in der Regel Klettern an und über Geräte und Gerätekombinationen als motorische

Grundform und/oder das Klettern an Sprossenwänden und Tauen. Nur in wenigen Bundesländern zählt „Klettern an Geräten und künstlichen Kletterwänden“ (Hamburg) oder „Bouldern“ (Berlin, NRW) explizit mit zu dem Bewegungsfeld. ↩︎ - 6: Eine Übersicht über verfügbare Apps findet sich u.a. in der digitalen Tooldatenbank SPODIGI-TOOLS Tools für Sportlehrkräfte (https://digitools4teachers.com/). ↩︎

- 7: Ähnliche Tendenzen der Distanzierung finden sich auch bei der Entwicklung anderen Trendsportarten wie zum Beispiel beim Skateboarding (vgl. Schwier & Kilberth, 2018, S. 9-10).

↩︎

![Turnen - Bewegungskarten für den Sportunterricht [Digital]](https://wimasu.de/wp-content/uploads/2022/09/Turnen-Homepage-250x250.png)

![BallKoRobics - Ball, Koordination und Aerobic für den Sportunterricht [Digital]](https://wimasu.de/wp-content/uploads/2021/11/BallKoRobics-Homepage-250x250.png)